Als im Sommer 2012 die Ankündigung erfolgte, dass CD Projekt Red an einem AAA-Rollenspiel unter dem Label „Cyberpunk“ arbeiten würde, war die Überraschung groß. Nicht nur wegen der ambitionierten Natur des Projekts sondern vor allem wegen der Frage: Warum gerade CD Projekt Red? Wie kam das polnische Studio an die Lizenz von Mike Pondsmiths Pen-and-Paper-Universum?

Dieser Artikel beleuchtet, Schritt für Schritt, wie aus einem Kult-Rollenspiel-Setting der 1980er und einem aufstrebenden polnischen Entwicklerstudio ein Großprojekt wurde – mit kreativer Ambition, Lizenz-vertrag, strategischer Entscheidung und nicht zuletzt einer Portion Enthusiasmus ehemaliger Tabletop-Fans.

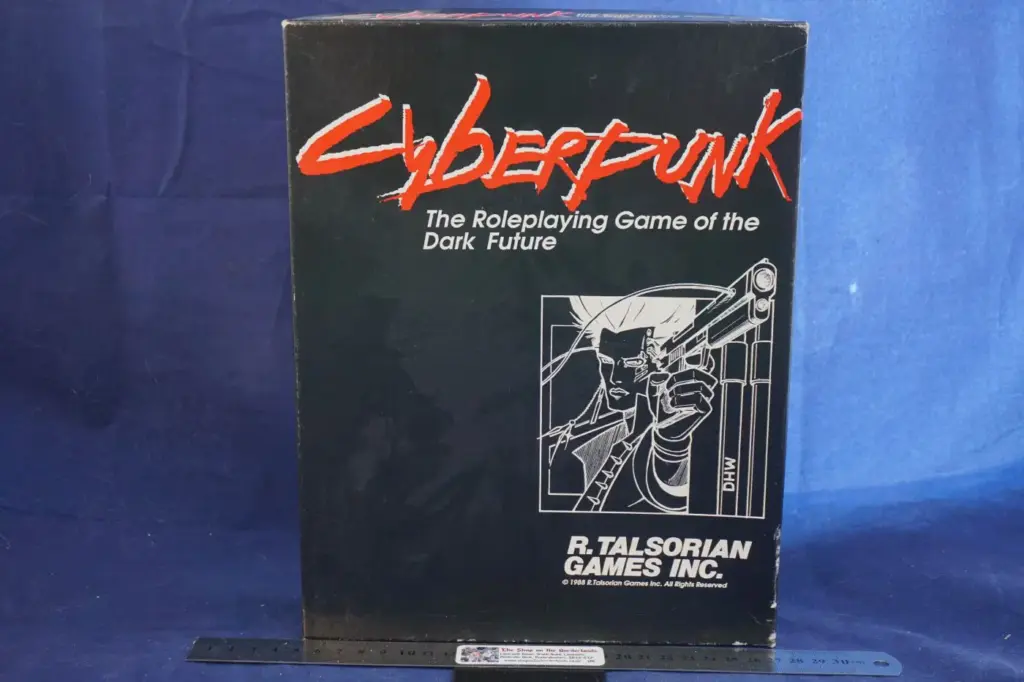

Die Ausgangslage: Mike Pondsmith, Cyberpunk und die Tabletop-Ära

Mike Pondsmith machte sich in den späten 1980er Jahren mit seinem Rollenspiel „Cyberpunk“ einen Namen: ein düsteres, technologiegesättigtes Zukunfts-Szenario, geprägt von Klassenspaltung, Megakonzernen und Körpermodifikation. Das Genre war klar: High Tech trifft Low Life. In einem Interview erinnert sich Pondsmith daran, wie stark er sich vom Film Blade Runner inspiriert fühlte – nicht primär wegen der SciFi-Technik, sondern wegen der Noir-Atmosphäre, deren Stimmung er als tragenden Teil des Cyberpunk-Genres beschreibt.

Der Erfolg des Pen-and-Paper-Systems führte zur Marke „Cyberpunk“ mit diversen Editionen („Cyberpunk 2020“, „Cyberpunk RED“) und einem vielfältigen Lizenz- und Medien-Kosmos. Dabei behielt Pondsmith über seine Firma R. Talsorian Games die Kontrolle über geistiges Eigentum, Lizenzvergaben und insbesondere über die Weiterentwicklung seines Universums.

Erste Schritte zur Kooperation: 2012 als Wendepunkt

Im Jahr 2012 bröckelte die Ruhe. CD Projekt Red – bisher vor allem bekannt für The Witcher – kündigte am 30. Mai 2012 ein neues Projekt an: „basierend auf Mike Pondsmiths Cyberpunk-System“. Damit war erstmals offiziell öffentlich, dass CDPR Plant, eine Großproduktion unter diesem Marken-Label zu entwickeln.

Nur wenige Monate später, im Oktober 2012, erfolgte eine weitere offizielle Veröffentlichung: der Name des Spiels – Cyberpunk 2077. Damit war klar: CDPR beanspruchte nicht einfach ein Remake oder eine eng an die Vorlage gebundene Umsetzung, sondern eine eigene Vision im Cyberpunk-Universum – mit einem neuen Zeitpunkt (2077) und damit einem deutlichen Zeitsprung gegenüber den früheren Tabletop-Editionen.

Die Vorproduktion von Cyberpunk 2077 begann nach The Witcher 2 und bereits 2012 wurde Pondsmith angesprochen; CDPR sendete ihm eine Kopie von The Witcher 2: Assassins of Kings zur Begutachtung, woraufhin er zustimmte. Somit war der Lizenzvertrag de facto in Arbeit.

Warum CD Projekt Red? Die Wahl des Lizenzpartners

Eine zentrale Frage in dieser Geschichte lautet: Warum entschied sich Pondsmith für CDPR ausgerechnet? Immerhin existierten zahlreiche Spielestudios mit größerem Budget oder Ruf. In Interviews sagt Pondsmith, er habe viele Studios abgelehnt. Viele davon hätten das Label „Cyberpunk“ als modisches Etikett gesehen – aber nicht die „Seele“ des Universums verstanden.

Pondsmith sah bei CDPR Menschen, die mit seinem Pen-and-Paper-Spiel aufgewachsen waren, die es tatsächlich gespielt hatten. Er zitiert: „Polen war damals noch hinter dem Eisernen Vorhang … ich dachte, da sitzen fünf Leute, die das Ding mal lesen, bevor die Stasi die Tür aufbricht … aber es waren CD Projekt.“ Die Begeisterung und Kenntnis der Vorlage überzeugten ihn.

Für CDPR war dieser Deal ebenso eine strategische Entwicklung: Man wollte nicht nur Geldverdienen mit einem bekannten Label, sondern eine eigene Welt schaffen – und zwar im Rahmen eines Studios mit eigener Entwicklertradition (u. a. The Witcher). Der Lizenzvertrag war also nicht nur ein formaler Akt, sondern Teil eines kreativen Selbstverständnisses.

Lizenzvereinbarung & kreative Rahmenbedingungen

Die öffentlich verfügbaren Daten zur Lizenzvereinbarung sind rar – aber klare Eckpunkte lassen sich rekonstruieren: CDPR erwarb das Recht, Inhalte des Cyberpunk-Universums ab dem Jahr 2077 umzusetzen. Pondsmith blieb zugleich Inhaber der Rechte für die früheren Zeitlinien (z. B. vor 2077) und behielt Einfluss als Berater. Pondsmith war als Consultant eingebunden: Er war nicht im täglichen Betrieb, jedoch für grundlegende kreative Fragen mitverantwortlich.

Dieses Modell bot Vorteile: CDPR hatte Freiraum für ihre Vision (Zeitpunkt, Stadterneuerung, Mechaniken), zugleich blieb die Verbindung zur Herkunft intakt. Für Pondsmith bedeutete es: sein Universum wurde respektiert, nicht einfach übergestülpt – und er bewahrte die Kontrolle über die früheren Zeitalter.

Der Zeitsprung ins Jahr 2077 war eine bewusste Entscheidung, kein Zufall. Er bot CDPR die Möglichkeit, Klassiker-Motivik (Cyberware, Konzerne, Stadtlandschaften) weiterzudenken, ohne sich strikt an die Tabletop-Lore binden zu müssen. So entstanden eigene Narrative, eigene Technikvisionen, eigene Versionen von Night City.

Entwicklung im Studio: Von The Witcher zu Night City

Nachdem die Lizenz klar war, begann im Hintergrund bei CDPR die Entwicklungsarbeit an Cyberpunk 2077. CDPR-Leveldesigner Max Pears sprach über die Herausforderung: Eine neue Stadt, neue Perspektive (First Person), neue Mechaniken (Hacking, Fahrzeug-Fahrten), kombiniert mit der typischen CDPR-Erzählstärke. Das Ziel war nicht nur ein Rollenspiel mit Cyberpunk-Skin, sondern ein eigenständiges Erlebnis.

Die Reduktion auf ein bekanntes Label allein genügte nicht – CDPR setzte auf eine eigene Engine (REDengine 4), ein hochkomplexes Setting („Night City“) und eine Mischung aus Action, Erzählung, Erkundung. Schon in Interviews wurde betont: „Wir wollten uns selbst testen“. Dieses Selbstbild spielte eine Rolle bei der Wahl des Partners: kein Lizenznehmer, sondern Entwickler mit Anspruch.

Der frühere IP-Kontext und die Bedeutung des Genres

Hinter dieser Lizenz-Geschichte steckt auch das größere Bild: Cyberpunk als Genre kehrte zur „richtigen“ Zeit zurück. In einem Wired-Interview sagt Mike Pondsmith: „Wir haben eine cyberpunkigere Welt als jemals zuvor“ – mit zunehmender Unsicherheit, Machtverschiebungen und technologischer Bedrohung. Für ihn war das neue Spiel nicht nur ein Unterhaltungsprodukt, sondern quasi eine Aktualisierung einer Warnrunde: Eine Dystopie, die den realen Entwicklungen voraus ist.

Dieses Kontext-Gesicht machte die Zusammenarbeit relevant: CDPR und Pondsmith sahen in Cyberpunk 2077 nicht nur Marktpotenzial, sondern eine Gestaltungsaufgabe. Und so wurde das Lizenzprodukt auch eine Art Statement – über Macht, Technik, Körper und Gesellschaft.

Internes Team und Visionsbildung

Im Studio formierte sich ein Team, das mehrere Jahre an dem Projekt arbeitete. CDPR war zu diesem Zeitpunkt kein kleines Studio mehr – nach The Witcher 3 verfügte man über Erfahrung mit großen Produktionen. Doch Cyberpunk 2077 bedeutete für CDPR einen tieferen Sprung: neue Perspektive, neue Technik, größerer Anspruch.

Aus verfügbaren Interviews weiß man, dass das Team mit der Vorlage vertraut war – nicht nur als Lizenzgeber, sondern als Fans. Der kreative Rahmen war offen: Wer wird der Held? Welche Mechaniken? Welche Stadt? Welche Konflikte? In dieser Freiheit lag die besondere Herausforderung: Das Balance-Spiel zwischen Respekt vor der Vorlage und dem Anspruch einer eigenen Vision.

CDPR setzte bewusst auf das Jahr 2077, damit man nicht von Beginn an gegen eine Fixstruktur kämpfen musste. Stattdessen entstand Night City als Mischung aus futuristischen Elementen und realer Stadtkultur – ein Spiegel unserer eigenen urbanen Zukunft. Die Vorlage lieferte das Grundgerüst (Konzerne, Cyberware, Klassenkampf), CDPR füllte es mit Details, Architektur, Personen und Erzählung.

Öffentlichkeit, Marketing und Lizenznachweis

Mit der offiziellen Ankündigung 2012 begann der öffentliche Aufbau: Trailer, Präsentationen (z. B. E3) und Gespräche mit Pressemedien. Die Lizenzpartnerschaft war Teil dieser Kommunikation: Pondsmith erschien in Interviews („My wife guessed they had Keanu Reeves“) – ein Hinweis darauf, wie groß man dachte. Auch Öffentlichkeitsarbeit nutzte die Verbindung: Ein größerer Name (Pondsmith) plus ein Studio mit guter Reputation (CDPR) gleich Vertrauen beim Publikum.

Die Kommunikation war klar: Nicht einfach „wir machen Cyberpunk“, sondern: „Wir arbeiten mit dem Schöpfer“; „Wir haben die Lizenz ab 2077“; „Wir denken das Universum weiter“. Damit wurde die Herkunft betont und zugleich die Erweiterung.

Risiken und Kontext – was nicht Teil dieser Geschichte ist

Es gilt anzumerken: Der konkrete Lizenzvertrag bleibt nicht vollständig öffentlich. Finanzielle Aspekte, genaue Rechteverteilung, Revenue-Share, regionale Rechte – all das ist nicht umfassend dokumentiert. Auch die Rolle, die Pondsmith tatsächlich während der Entwicklung gespielt hat, ist teils retrospektiv berichtet worden.

Zudem stehen in der öffentlichen Wahrnehmung nach der Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 Diskussionen über Qualität, Verzögerungen, technische Probleme und Vertrauen.

Lizenz als Kooperationsmodell – und nicht als Transaktion

Die Geschichte, wie CD Projekt Red an Cyberpunk 2077 kam, ist nicht die Geschichte eines schnöden Lizenzdeals – sondern die von zwei Partnern, die eine gemeinsame Vision teilten. Mike Pondsmith wählte nicht einfach einen großen Namen, sondern ein Studio mit Leidenschaft. CDPR nutzte die Lizenz nicht nur als Marke, sondern als Plattform für eigene Erzählungen.

Die Vereinbarung war strukturiert: Rechte ab 2077 für CDPR, früheres Universum unter Pondsmith – ein klarer Schnitt und dennoch Verbundenheit. Der Zeitsprung bot kreative Freiheit. Die Entwicklungsarbeit bei CDPR stellte technische und narrative Ansprüche, die über eine simple Anpassung hinausgingen.

Für Entwickler, Lizenzgeber und Publikum ergibt sich daraus eine wichtige Lehre: Wenn ein Lizenzprojekt gelingt, dann weil nicht nur Rechte vergeben wurden, sondern weil Beteiligte ein gemeinsames Verständnis des Materials haben – Fans oft als die besten Lizenznehmer. Und weil nicht nur die Marke, sondern die Haltung zählt.

Für dich als Leser bleibt: Die Herkunft von Cyberpunk 2077 liegt im Moment der Entscheidung – 2012 – und im Satz: „Wir sind Fans.“ Genau das machte den Unterschied. Eine Marke wurde nicht nur genutzt – sondern weitergedacht.

Quellen:

Presseveranstaltung, auf der CDPR erstmals ein AAA-RPG auf Basis von Mike Pondsmiths „Cyberpunk“-System ankündigt.

https://en.cdprojektred.com/news/the-future-is-bright-for-cd-projekt/

Langes Feature über Pondsmiths Verbindung zu Polen und seine Zusammenarbeit mit CDPR.

https://www.wired.com/story/cyberpunk-mike-pondsmith-interview/

Pears über Unterschiede zu The Witcher 3, Designansatz, Immersion und Perspektive.

https://www.pcgamer.com/cyberpunk-2077-interview-we-wanted-to-test-ourselves-as-a-studio-to-make-a-game-so-different-than-the-witcher/

Bestätigung, dass CDPR und RTG an einer durchgehenden Timeline von 2013–2077 arbeiten.

https://rtalsoriangames.com/2020/06/01/cyberpunk-red-faq/

Übersicht der Projektgeschichte, Ankündigungen, Entwicklungsdaten.

https://de.wikipedia.org/wiki/Cyberpunk_2077

Hintergrund zu Storystrukturen und Entscheidungsmechaniken.

https://www.pcgamesn.com/cyberpunk-2077/life-paths

Fachinterview über Level-Design-Philosophie bei CDPR.

https://80.lv/articles/level-design-in-cyberpunk-2077/